Foundation 層:小團隊的敏捷基礎

不論企業規模大小,敏捷的起點往往都從一個團隊開始。

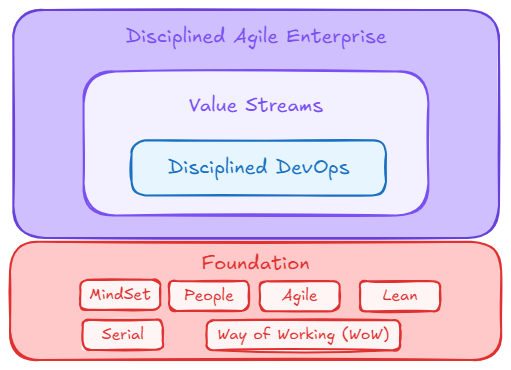

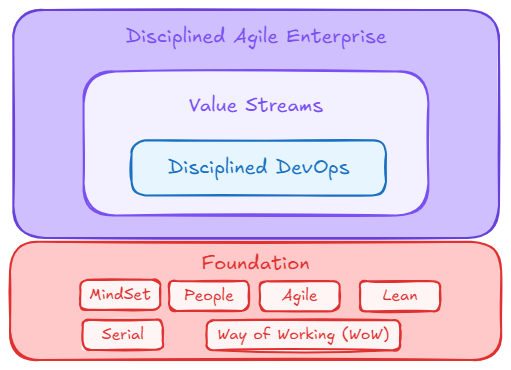

Disciplined Agile(簡稱 DA)將整體架構分為四層,而最底層的 Foundation 層,正是奠定整個敏捷轉型基礎的出發點。它不只定義了基本的角色與概念,更重要的是,幫助團隊建立一套能夠自主演進的心態與運作方式。

Foundation 層的核心在於:「協助每個團隊釐清自己的工作情境,並找到最適合當下的工作方式(Way of Working, WoW)」。

這層涵蓋的重點包括:

- Disciplined Agile 的心態(Mindset)

- 基本角色與團隊架構

- 選擇與調整工作方式的原則與指引

- 持續改善的概念與方法

換句話說,這不是一套流程讓大家照本宣科,而是一套幫助團隊「做出更好決定」的工具組。

Disciplined Agile 的心態:不只是做敏捷,而是活出敏捷

在 DA 中,所謂的「心態」是由三個核心層面構成:

-

八項原則(Principles):建立價值觀的基礎

- 以顧客為中心(Delight Customers)

- 追求卓越(Be Awesome)

- 情境導向(Context Counts)

- 務實(Be Pragmatic)

- 選擇是好事(Choice is Good

- 優化價值流程(Optimize Flow)

- 以產品/服務為導向組織(Organize around products/services)

- 企業意識(Enterprise Awareness)

這些原則並不是標語,而是提醒我們在做決策時,應優先考量什麼。

-

七項承諾(Promises):團隊對彼此、對組織的共識

- 創造心理安全,擁抱多元觀點(Create psychological safety and embrace diversity)

- 加速價值實現(Accelerate value realization)

- 主動積極合作(Collaborate proactively)

- 讓工作與流程可見(Make all work and workflow visible)

- 提升可預測性(Improve predictability)

- 維持工作負荷在可承受範圍內(Keep workloads within capacity)

- 持續改善(Improve continuously)

這些承諾不是 KPI,而是讓團隊能長期合作的基本信任基礎。

-

指引(Guidelines):讓改善能落地的實作建議

- 驗證我們的學習(Validate our learning)

- 應用設計思維(Apply design thinking)

- 關注價值流中的人際關係(Attend to relationships through the value stream)

- 打造有助於產出的環境與文化(Create effective environments that foster joy)

- 透過改變系統來改變文化(Change culture by improving the system)

- 建立半自主的自組織團隊(Create semi-autonomous, self-organizing teams)

- 採用衡量以改善成果(Adopt measures to improve outcomes)

- 善用並強化現有組織資產(Leverage and enhance organizational assets)

這些都是幫助團隊持續進步的具體做法。

團隊角色與結構:以合作為核心,取代層級指揮

在 DA 的 Foundation 層中,定義了五個主要角色:

- Team Lead:不是命令者,而是協助者,負責協調合作、清除障礙

- Product Owner:釐清需求與優先順序,確保交付有價值的功能

- Architecture Owner:確保架構的穩定與可持續演進

- Team Members:具備多元技能、能夠共同完成產品交付

- Stakeholders(利害關係人):提供回饋、參與決策,協助驗證價值

這些角色不是一成不變,也不是不能重疊,而是根據團隊情境靈活調整,確保合作順暢。

選擇適合的工作方式:沒有所謂「最佳實踐」

一般敏捷框架(如 Scrum、LeSS、SAFe)常會給出一套「標準流程」,但 DA 認為:

每個團隊都該根據自身情境,選擇最適合的做法,而非硬套別人的流程。

因此,DA 提供了:

- 流程目標(Process Goals):幫助團隊釐清每個階段的關鍵決策點

- 選項清單(Options Table):列出每個決策點的可能作法與優缺點

- 建議起點(Default Choices):提供經驗法則,協助新手快速入門

這種「決策輔助工具」式的架構,讓團隊能依據情境選擇,而不是被流程限制。

從這裡開始,建立可持續的敏捷能力

Foundation 層的目標並不是讓團隊成為流程專家,而是協助建立一個能不斷學習、持續優化的工作團隊。只要從這幾件事開始:

- 建立共同心態與語言:從原則與承諾談起

- 釐清角色與合作方式:避免誤解、建立信任

- 選擇適合的工作方式:從流程目標與選項清單中做出選擇

- 持續學習與改善:讓團隊能自我調整與演進

一旦這些基礎打穩,無論未來要擴展 DevOps、串聯價值流,或是進入企業轉型,都能站穩腳步,穩健前進。

Disciplined DevOps 層:串連交付流程

當小團隊運作漸漸穩定,下一步自然就是思考:我們要如何更快、更穩定地交付價值?

這時候,Disciplined DevOps 層便成為關鍵的成長階段。它不只是技術工具的整合,而是一整套涵蓋「從開發到部署」全流程的工作方式,幫助團隊擁有持續交付(Continuous Delivery)的能力。

Disciplined DevOps 是什麼?

在 DA 的架構中,DevOps 不只是開發與維運的結合,而是:

一種企業級的交付能力設計,強調協作、流程整合、自動化與品質內建。

它涵蓋的範圍包括:

- Disciplined Agile Delivery(DAD):交付導向的團隊實作

- 持續整合、測試與部署:自動化提升回饋速度

- 維運合作與回饋機制:避免「做完就是下一棒的事」的心態

- 價值流串聯:從需求提出到實際上線的每一環節都能協同運作

簡單來說,DevOps 層不只是要做得快,更重要的是做得對、做得穩、做得出價值。

建立 DevOps 的三項基本條件

如果想讓團隊具備 DevOps 能力,第一步不是買工具,而是先做到以下幾件事:

-

打造跨角色的協作團隊

在 DevOps 的架構中,開發、測試、維運不再是分割部門,而是密切合作的角色。

- 測試從頭參與,而非事後驗證

- 維運人員能即時提供部署與監控意見

- 開發人員了解後端環境與部署需求

這種「橫向合作」的方式,有效消除穀倉效應(The Silo Effect)造成的阻礙。

-

自動化是基礎,而不是附加選項

自動化的目的不是追求炫技,而是降低手動操作的風險與延遲。常見的自動化包括:

- 持續整合(Continuous integration, CI):每次程式碼提交後自動建置與測試

- 自動化測試:單元測試、整合測試、自動 UI 驗證

- 持續部署(Continuous deployment, CD):可自動將新版本部署至測試或正式環境

這些機制可以大幅提升交付的頻率與品質穩定度。

-

縮短回饋迴圈

當交付週期拉長、問題回報延後,改進自然也變得困難。DevOps 強調透過:

- 小批量交付(Small Batch Delivery)

- 即時監控與可視化(Monitoring & Telemetry)

- 使用者回饋整合(Feature Flags, A/B 測試)

讓從「交付」到「回饋」再到「改進」的循環越快越好。

讓團隊具備可持續交付的能力

DevOps 最終目標,不只是快速交付,而是讓交付成為一種可持續、可預期、能創造價值的能力。

為了達到這目的,我們需要建立以下的條件:

- 穩定的技術基礎(自動化與監控)

- 明確的流程節奏(小批次、快速回饋)

- 信任與協作文化(打破穀倉、共同承擔)

當團隊具備了這些條件,就能真正從「專案導向的開發團隊」,轉化為「價值導向的交付團隊」。

Value Streams 層:聚焦價值創造

當小團隊已能穩定交付、具備持續改善能力,下一步就不只是「把自己的事做好」,而是要思考:「我們做的這些事,真的創造了使用者與組織想要的價值嗎?」

這就是 DA 架構中第三層:Value Streams 層的核心任務。它的重點不是再增加新流程,而是讓各個團隊與部門的努力,能真正「對齊一條共同的價值流」。

什麼是價值流(Value Streams)?

簡單說,價值流就是:「從構想到價值實現的整段流程,中間涵蓋所有活動、協作與資源配置。」

舉例來說,從「一個新產品的想法」開始,可能會經過以下流程:市場需求分析、產品規劃、設計與開發、測試、上線、使用者操作、收集回饋、優化改版。這整個流程中牽涉的角色,可能跨越:業務人員、產品經理、UX/UI 設計師、開發工程師、測試工程師、維運工程師、客服人員甚至法務與財務專家。只要其中一環卡住,整個價值的實現就會延後,甚至中斷。

Disciplined Agile 如何強化價值流管理?

DA 在 Value Streams 層提供的關鍵能力是:「用流程思維與結構設計,把各部門的行動對齊在共同的價值目標上。」

DA FLEX 生命週期是一套專門處理企業價值流的流程模型,其核心包含三個重要觀念:

-

組織是一個複雜適應系統(Complex Adaptive System)

每個團隊的行動都會影響其他團隊,不能再用「部門KPI」來個別最小化成本,而應該:

- 讓每個團隊看到自己處於哪段價值流

- 認清自己的任務是為了整體價值最大化,而非單點績效

-

不是加快交付,而是減少延遲

大多數企業的問題並不是交不出東西,而是:

- 等需求等很久

- 等決策流程、等審核、等人批准

- 有成果卻無法上線

這些「等待」才是浪費的主因。DA 鼓勵透過價值流圖(Value Stream Mapping)去找出這些瓶頸,逐步移除。

-

所有工作都應對應一個「最小商業增量(Minimum Business Increment, MBI)」

這跟常見的最小可行產品(Minimum Viable Product, MVP)不同,MBI 是:

- 已經足夠產生價值(而非驗證價值)

- 已可上線讓用戶使用

- 同時也能帶來營收或內部效益

用這樣的單位來規劃與交付,才能真正讓價值「落地」。

讓價值真正流動的關鍵

若希望企業真正以「價值」為核心運作,以下三項關鍵必不可少:

-

價值優先,而非職能優先

部門存在的目的是協助價值交付,而不是保護自己的預算與人力。

-

數據透明,而非資訊壁壘

透過可視化工具與定期同步,讓各部門看到彼此的進度與瓶頸。

-

以使用者為中心,而非流程為中心

不再追求流程完整,而是問:這樣做對用戶真的有幫助嗎?

當這些文化與實作逐漸落實,組織才會從「功能齒輪的集合」,真正轉化為「協同合作的價值創造系統」。

Enterprise 層:企業級治理與策略

當團隊已能穩定交付,價值流也開始順利流動,組織就要面對下一個更艱難的挑戰:「整個企業,是否具備快速感知變化、有效協作、並持續演進的能力?」

DA 架構的最上層 Disciplined Agile Enterprise(DAE)層,正是專注在這個層級的問題。這層的目標是讓整個組織具備「面對變化不會崩壞,甚至能夠變得更好」的能力。

什麼是 Disciplined Agile Enterprise?

DAE 的定義是:「一個能根據情境快速調整策略與流程,並持續改善自身運作模式的學習型組織。」

這樣的組織具備三個核心能力:

- 感知變化:從市場、顧客、內部運作快速接收訊號

- 回應變化:能以低摩擦方式調整流程、架構或決策

- 強化變化:不只是應對,更能透過變化找出優化機會

Disciplined Agile 如何幫助企業建立敏捷體質?

許多企業口口聲聲說自己要敏捷,但實際上卻仍是表面協作、實際各自為政,無法形成有效回應系統。

DA 在 Enterprise 層所提供的,不是一套萬用流程,而是一套幫助組織打造敏捷環境與文化的架構,包含:

-

治理策略(Governance)與角色設計

敏捷組織不代表「沒有管理」,而是需要建立更有效的治理方式:

- 以結果與價值為導向,而非活動與工作時長

- 支援型管理,幫助團隊移除障礙,而非聽取報告

- 採用透明化的數據與目標,建立信任與自主

DA 提出「Govern Team」的流程目標,協助組織設計適合敏捷團隊的治理方式。

-

跨團隊學習機制

若想提升整體敏捷能力,不能只靠個別團隊進行改進,還需要:

- 建立實踐社群(Community of Practice):讓擁有共同專業興趣或領域的人聚在一起,透過交流、分享與實踐來提升彼此的能力與產出。

- 建立卓越中心(Center of Excellence):以具專業教練與知識管理能力的支持單位,帶動整體組織的標準化、能力提升與最佳實踐推廣。

- 標準化的持續改善流程:使用引導式持續改進(Guided Continuous Improvement),循環優化工作方法。

這些機制讓學習不再只是個人行為,而能成為組織的集體記憶。

-

組織設計與價值流對齊

企業若仍以傳統職能部門劃分(如開發部、測試部、專案管理辦公室),很難對齊到價值流。因此 DA 提倡:

- 以產品或服務為單位,組成長期穩定團隊

- 建立「產品為主,專案為輔」的架構邏輯

- 讓部門從控管角色轉為支援角色

換句話說,組織本身也要「重構」,才能讓流程與價值一致。

讓企業成為一個學習型、持續演進的系統

企業真正的敏捷能力,不在於用了多少敏捷術語,而是在於:

- 願不願意面對現實?

- 敢不敢揭露問題與限制?

- 能不能放下過去的權力與流程設計,重新思考怎樣對顧客最好?

DAE 並不提供一套完美藍圖,而是給予一組思考工具與架構,幫助組織逐步找出自己真正的工作方法。在這樣的企業中,變化不再是威脅,而是日常。挑戰不再是外在壓力,而是內部創新的起點。

結論:四層架構的整合思維:打造可演進的敏捷作業系統

DA 的四層架構,看似是由下而上的發展歷程:

- Foundation:建立團隊心態與角色

- Disciplined DevOps:建構穩定的持續交付能力

- Value Streams:串連多團隊與流程,專注價值實現

- Disciplined Agile Enterprise:打造可持續演進的學習型組織

但實際上這不是四個分離的層級,而是一套可以根據需求與成熟度逐步整合、持續演化的作業系統。

DA 提供的最大價值,不是特定流程,而是:「幫助團隊在每個情境下,做出最適合當下的選擇。」

這個邏輯貫穿四層架構:

- Foundation 層讓團隊學會依據原則做判斷

- Disciplined DevOps 層提供一系列交付相關的流程目標與實作選項

- Value Streams 層強調整體流程的選擇與調整,而非單點優化

- Disciplined Agile Enterprise 層則讓組織能思考治理與架構的選擇策略

DA 的整體架構讓組織不再受限於某個框架,而是具備「選擇與調整的能力」,也就是企業真正該追求的「敏捷體質」。